Dernière mise à jour : 29/11/2025

Introduction – Pourquoi cette distinction est-elle importante ?

Beaucoup de patients entendent parler de « prothèse de hanche » sans savoir qu’il en existe plusieurs types. En effet, il est essentiel de différencier la prothèse de hanche partielle de la prothèse totale de hanche. Cette distinction n’est pas seulement sémantique, elle a un impact direct sur le choix du traitement, la chirurgie, la rééducation et le pronostic.

Une compréhension claire de ces deux options permet aux patients de mieux dialoguer avec leur chirurgien, de mieux se préparer à l’intervention et de suivre un parcours de soins adapté.

Qu’est-ce qu’une prothèse de hanche ?

Définition générale

Le terme « prothèse de hanche » désigne tout dispositif médical utilisé pour remplacer une partie de l’articulation de la hanche. Cela inclut les modèles partiels et totaux.

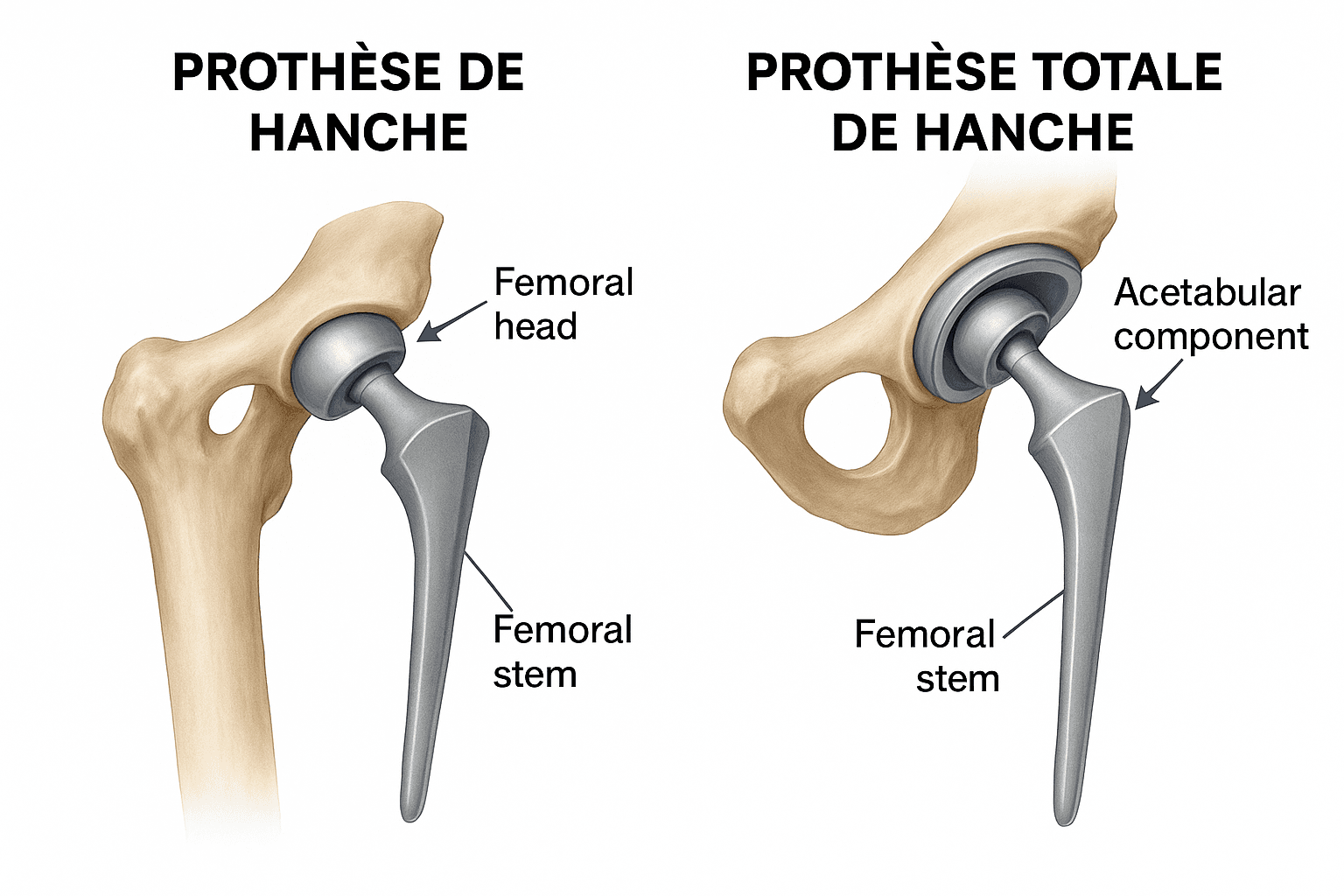

En pratique, la prothèse partielle (appelée aussi hémiarthroplastie) ne remplace que la tête fémorale.

Indications principales

Ce type de prothèse est souvent utilisé dans les cas suivants :

- Fracture du col du fémur chez les personnes âgées

- Arthrose modérée localisée uniquement à la tête fémorale

- Contre-indications à une chirurgie plus invasive

Types de prothèses partielles

- Prothèse unipolaire : une seule tête fémorale, fixe, insérée dans le fémur

- Prothèse bipolaire : la tête fémorale est mobile à l’intérieur d’une coque, pour améliorer le mouvement

Ces deux types ont en commun de laisser intact le cotyle, c’est-à-dire la cavité de l’os du bassin.

Qu’est-ce qu’une prothèse totale de hanche ?

Remplacement complet

À la différence d’une prothèse partielle, la prothèse totale de hanche (PTH) remplace à la fois la tête fémorale ET le cotyle. C’est une reconstruction complète de l’articulation.

Indications principales

Elle est indiquée dans les cas suivants :

- Arthrose avancée (coxarthrose)

- Nécrose de la tête fémorale

- Polyarthrite rhumatoïde

- Dysplasie de hanche

- Échecs de prothèses partielles précédentes

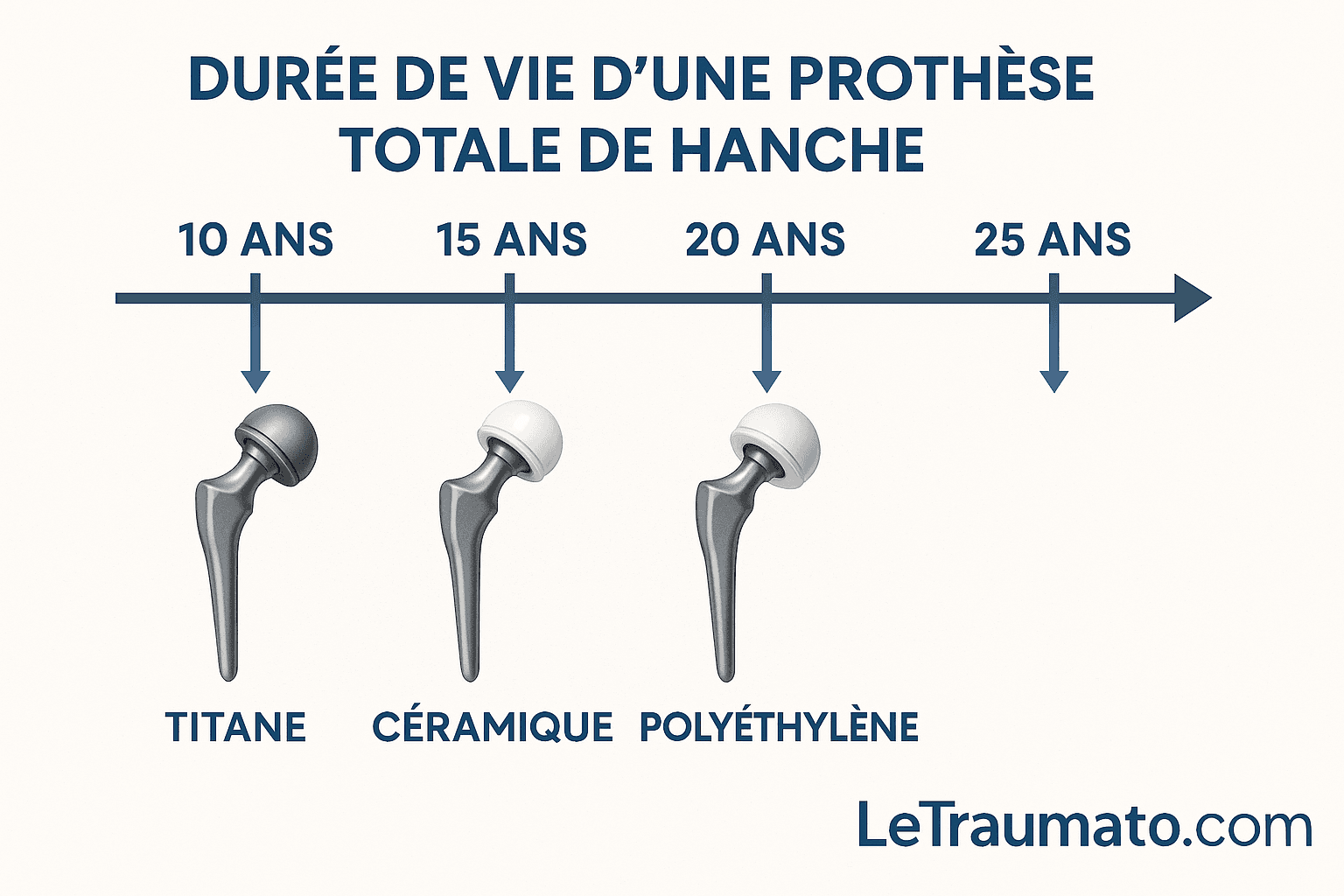

Matériaux et techniques

Les implants sont généralement composés de :

- Métal (titane ou alliages cobalt-chrome)

- Polyéthylène pour le cotyle

- Céramique pour la tête fémorale (de plus en plus utilisé)

L’implantation peut se faire :

- Avec ou sans ciment (selon l’âge et la qualité osseuse)

- Par voie postérieure, antérieure ou latérale

Prothèse de hanche vs Prothèse totale de hanche : Les 5 différences clés

1. Étendue du remplacement articulaire

- Prothèse partielle : seule la tête fémorale est changée

- Prothèse totale : remplacement complet tête + cotyle

Cette différence structurelle influence le mouvement de l’articulation et le type de rééducation nécessaire.

2. Durée de vie et usure

Selon les données de l’Inserm, une prothèse totale de hanche bien posée a une durée de vie moyenne de 15 à 25 ans. Les prothèses partielles peuvent s’user plus vite si mal indiquées, notamment chez les personnes actives.

3. Niveau de mobilité retrouvé

- Prothèse totale : meilleur rendement fonctionnel et stabilité

- Prothèse partielle : mobilité parfois réduite, surtout si le cotyle est abîmé

4. Complications post-opératoires

Les risques sont différents :

- Luxation plus fréquente après prothèse totale

- Risque d’usure du cartilage cotyloïdien après prothèse partielle

5. Temps de récupération

En moyenne :

- Prothèse partielle : récupération plus rapide à court terme

- Prothèse totale : rééducation plus longue mais meilleure stabilité à long terme

Vous envisagez une prothèse de hanche ou votre infiltration n’est plus efficace ?

Téléchargez notre guide complet « Réussir votre Prothèse Totale de Hanche » : conseils préopératoires, rééducation et reprise fonctionnelle étape par étape.

👉 Télécharger le guide PDFChoisir la bonne option selon le profil du patient

Âge et état général

- Personnes âgées, peu mobiles : souvent une prothèse partielle

- Personnes jeunes ou actives : prothèse totale privilégiée

Niveau d’activité physique

Une activité physique élevée implique plus de contraintes articulaires. Cela justifie souvent l’indication d’une prothèse totale, plus durable et stable.

Antécédents médicaux

- Ostéoporose sévère : pose des contraintes techniques

- Maladies inflammatoires (rhumatisme) : prothèse totale conseillée

- Chirurgie antérieure de la hanche : évaluation personnalisée indispensable

Rééducation et suivi post-opératoire

1- Rééducation pour prothèse partielle

- Mise en charge précoce (souvent dès le 1er jour)

- Objectif : récupération de la marche avec cannes en 1 à 2 semaines

2- Rééducation pour prothèse totale

- Kinésithérapie intensive

- Apprentissage des gestes à éviter (flexion excessive, rotation)

- Utilisation d’aides techniques plus longue (cannes, rehausseur de toilettes, etc.)

3- Statistiques de récupération

Selon une étude de l’ANSM (2022) :

- 85 % des patients opérés d’une prothèse totale reprennent une activité normale en 3 mois

- 92 % des patients avec prothèse partielle reprennent la marche en moins de 2 semaines

Témoignages et retours d’expérience

Cas 1 : Monsieur L., 72 ans, fracture du col fémoral

Pose d’une prothèse partielle unipolaire. Marche avec canne dès J+2, retour à domicile en 8 jours.

Cas 2 : Madame K., 59 ans, arthrose sévère

Pose d’une prothèse totale. Rééducation intensive sur 4 semaines. Reprise du vélo au 4e mois.

Cas 3 : M. H., 68 ans, ancien marathonien

Changement d’une prothèse partielle pour une prothèse totale après échec fonctionnel.

En conclusion – Quelle prothèse pour quel patient ?

Globalement, la prothèse de hanche désigne un dispositif médical visant à restaurer la fonction de l’articulation. Il en existe deux grands types : partielle ou totale.

Récapitulatif des différences majeures :

| Critère | Prothèse Partielle | Prothèse Totale |

|---|---|---|

| Composants remplacés | Tête fémorale seule | Tête + cotyle |

| Indications | Fractures, patients âgés | Arthrose, nécrose, activité |

| Mobilité | Modérée | Excellente |

| Rééducation | Courte | Plus longue |

| Longévité | Moins durable | Plus longue durée de vie |

Pourquoi revenir sur LeTraumato.com ?

Chez LeTraumato.com, notre objectif est de vous guider, vous informer et vous rassurer tout au long de votre parcours chirurgical. N’hésitez pas à :

- Poser vos questions médicales sur [email protected]

- Recevoir des conseils personnalisés par e-mail

- Revenir bientôt pour la suite de notre série sur les prothèses articulaires et la rééducation post-opératoire

📘 Guide patient – Prothèse de hancheVous envisagez une prothèse de hanche ou votre infiltration n’est plus efficace ?

Téléchargez notre guide complet « Réussir votre Prothèse Totale de Hanche », rédigé et validé par une équipe de chirurgiens orthopédistes : conseils préopératoires, rééducation et retour à l’autonomie pas à pas.

👉 Télécharger le guide PDFAccès immédiat au format PDF

2 réflexions au sujet de “Différence entre une prothèse de hanche et une prothèse totale de hanche?”